当其他电商巨头正忙于备战618购物节,京东却选择了一条不同的道路——严格审查员工考勤。

新规定明确指出,每日上午9点清点工位人数,班车延误需提供照片证明;午休时间缩减至一小时,从12:00至13:00,期间严禁熄灯;严禁代打卡行为,违规者将受到严肃处理。

此外,为了衡量员工的工作饱和度,晚6点下班的员工需接受评估。同时,所有非工作相关的微信群将被解散,沟通一律通过公司内部平台进行。

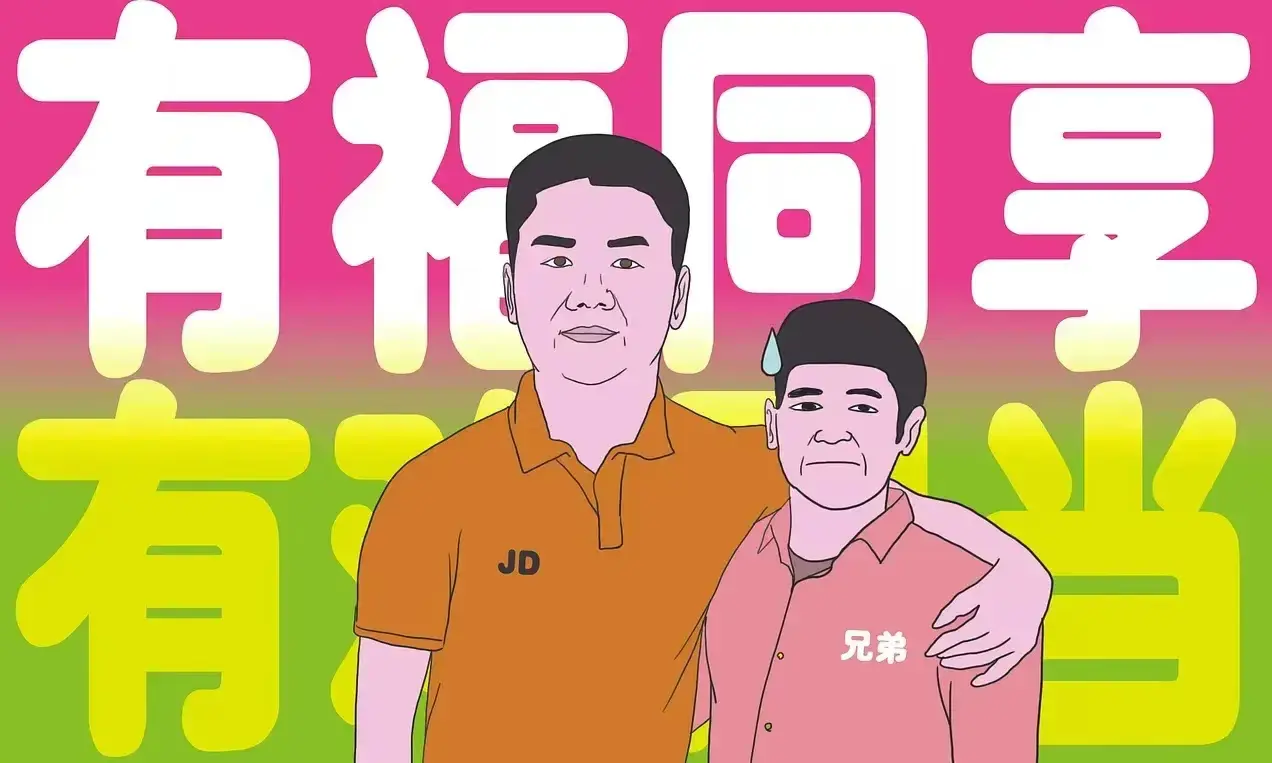

此消息一出,网友纷纷发表看法:

“准时上班、敬业工作,难道不是员工的基本素养吗?”

“考勤不过是幌子,真正的目的是裁员。”

“当企业开始重视考勤,往往意味着它在走下坡路。”

“考勤问题只是表象,深层次的问题是业务增长缓慢、管理效率低下、人员冗余。业务高速发展时,问题可以被掩盖;一旦稳定,就必须淘汰无功之人,以免公司资源被耗尽。京东若无法持续拓展业务,裁员在所难免。”

总体而言,考勤制度本身并无不妥。但当一个公司开始狠抓考勤时,这往往意味着考勤已失去其应有的效果。

毕竟,从未有企业是通过严格考勤而重返辉煌的。尤其是对于以知识工作者为主的企业,更不能指望通过控制工作时间来提升工作效率。

今日,让我们共同探讨考勤背后的管理真谛。

严格考勤散人心

用考勤困住员工,磨灭工作激情

在职场中,我们常见到这样的现象:面对堆积如山的工作,心中虽有加班之念,但一想到加班的繁琐流程——填写加班申请单,详述加班原因,记录加班时长,等待主管的审批,并且在加班结束后还得打卡确认;

不仅如此,到了月底汇总考勤时,还得再次让主管签字确认实际加班时间,加班单据还需递交给人力资源部门审核……

只有严格遵守这一系列的程序,加班费才有可能落入手中。原本满腔热血想要加班完成工作,却在考勤制度的层层关卡下,热情被逐渐消磨,最终选择放弃。

这种复杂的考勤制度,束缚的并非那些消极怠工的员工,而是那些充满热情、全心全意投入工作的事业心强者。

苛刻的考勤无法造就自觉的员工

樊登在《可复制的领导力》中分析了管理和领导的区别:

管理的核心驱动力是“怕”:因为害怕违反制度受处罚,员工就总担心事情做不好、完不成KPI,所以他们就应付了事,没有创造性,也没有责任感。

领导力的关键在于赢得员工的尊敬与信任。当员工对公司的尊敬和信任达到一定高度,坚信跟随领导能够成就伟业,他们才会全身心地投入到工作中,自觉地规范自己的行为。

公司如果仅仅依靠严格的考勤制度,实际上是让员工对考勤产生恐惧,在这种被迫、压力重重和不舒适的环境中,员工很难心悦诚服地为公司贡献力量。

正如《OKR工作法》所指出的:企业应当为员工设定一个结合自下而上和自上而下意见的目标,通过目标来激励员工,这样员工才会与公司并肩作战。

考勤的本质目的是促进员工及时且积极地参与公司运营,只有找出真正影响员工积极性的因素,并采取恰当的措施,我们才能实现考勤的初衷。

被考勤奴役的员工没有安全感

确实,在知乎上有HR表示,许多公司实行严格考勤的真正意图并不单纯是为了管理出勤,而是作为一种间接的手段,用以劝退或裁减员工。因为在劳动关系的处理中,考勤记录往往是最直观、最不容易引起争议的依据。当公司需要裁员时,可以通过员工的考勤记录来寻找合规的操作空间,减少法律风险和潜在的劳动争议。这种做法虽然可能在一定程度上维护了公司的利益,但也可能对员工的士气和公司的声誉造成负面影响。

正因为考勤是一种简单、直观、易于量化的工作指标,同时也是最容易受到人为操控的指标,它在很多公司中被用作“劝退”员工的工具。

在职场生涯中,个人能力可以通过学习提升,经验可以通过实践积累,人脉网络也可以随着时间的推移而扩展,但唯独职场安全感,这是一种需要公司来保障的感觉。

当公司实行严格的考勤制度时,它实际上是在侵蚀员工辛苦建立起来的安全感。一旦员工感受到这种安全感的缺失,他们在工作中就会变得小心翼翼,不敢大胆行动。没有了公司作为坚强的支持,职场人士在每一个决策面前都可能犹豫不决,这无疑限制了他们的创造力和工作效率。

公司关注考勤,员工只有考勤

小李在某企业担任销售职务,出差期间被人力资源部门告知需每日在考勤系统中签到。起初,他还能按时签到,但随着每日需会见数名客户并在夜晚进行应酬,他渐渐忘记了签到这件事。

返回公司后,他与人力资源部门发生了争执,原因是漏打卡导致他的基本工资被全额扣除。小李感到不公,遂向老板申诉,但老板坚持要遵守公司制度。情绪激动之下,他与老板发生了激烈争执,并最终被解雇。

由于小李的客户坚持只有他在场才愿意与公司签订合同,人力资源部门多次尝试联系他,均遭拒绝,因为李晨已对公司的做法感到失望。

公司过分注重考勤而忽视员工的工作投入,导致员工的努力无法得到认可,最终只能选择离开。

白岩松在《白说》中提出了一种观点:“一旦一个单位开始强调考勤、打卡、纪律,往往意味着它开始走向衰落。”

原因何在?因为一家处于上升期的公司,员工无需外界督促便会自发努力工作,即使他们上午10点才上班,也会自觉完成任务并补回工作时间。

再者,如果管理者整天盯着员工的工作时间,把员工当作潜在的偷窃者,那么员工自然不会全力以赴。

评价一家公司是否优秀,可以从其考勤制度的目的来观察。如果考勤是一种后勤支持系统,旨在保障员工享有恰当的福利,增强其对公司的认同感,那么这样的公司往往更加人性化;相反,如果考勤成为衡量员工表现的关键指标,总是着眼于员工可能出现的失误,这样的做法容易导致员工与公司产生隔阂。

从科学管理,到目标管理

做管理,不能既要又要

泰勒的《科学管理原理》确实标志着现代管理学的诞生。

最初,管理学的重点确实是监督、检查、记录和改进。在那个时代,管理甚至精细到计算工人每一步的操作时间和动作幅度,包括每一根钢筋的抬起高度,都是以秒为单位进行精确规定的。

在此之前,由于缺乏这种精细管理,大量的时间和体力资源被浪费。在一天8小时的工作中,可能只有2小时是有效劳动,其余6小时都效率低下。

泰勒的科学管理方法一经推出,极大地提高了企业的生产力和效益。

然而,随着时间的推移,泰勒的科学管理方法逐渐被新的管理理念所取代。这主要是因为技术进步使得许多重复性的体力劳动可以被机器取代。

而在当今社会,大部分工作都是脑力劳动。脑力劳动与体力劳动最大的不同在于其无形性,你无法直观地看到一个人在8小时工作时间内是在工作还是在发呆。

衡量脑力劳动的唯一标准往往是工作成果。

脑力劳动的另一个特点是,其产出与投入的时间并不总是成正比。换句话说,准时上班并不一定意味着工作效率高,一天工作2小时的效果也可能不亚于工作8小时。

脑力劳动依赖于工作状态、情绪、灵感和内在动力,而这些都不是单纯依靠时间和纪律就能实现的。因此,现代管理更注重激发员工的潜能和创造力,而不是简单地监督他们的工作时间。

西方公司的咖啡间,其实是一个多功能的空间,它的作用远不止提供一个休息的地方。以下是咖啡间的一些主要作用:

-

非正式沟通的场所:咖啡间提供了一个轻松的环境,让员工可以在非正式的场合中交流想法,增进彼此的了解,促进团队合作。

-

减压放松的空间:员工可以在这里短暂休息,缓解工作压力,这对于提高工作效率和创造力是有益的。

-

团队凝聚力的增强:在咖啡间,员工可以共同享受咖啡或茶点,这样的共同体验有助于建立团队精神。

-

创意激发:轻松的环境有助于激发员工的创意和灵感,有时候一个好的想法就是在咖啡间的闲聊中产生的。

然而,如您所说,有些人可能会将咖啡间视为“摸鱼”的地方。确实,如果管理不善,咖啡间可能会成为员工逃避工作的场所。但是,现代管理的理念更注重结果而非过程,以下是这一理念的一些体现:

-

结果导向:现代管理强调的是成果,而不是工作时间的长短。只要员工能够完成既定的目标和任务,他们在咖啡间的休息时间不应该受到质疑。

-

自主性与责任感:给予员工自主工作的空间,同时要求他们对自己的成果负责。如果成果不达标,那么即使是在咖啡间花费了大量时间,也是不被接受的。

-

区分工作类型:对于需要创造性思维的脑力劳动,过度的行为管控可能适得其反。而对于重复性的体力劳动,泰勒的科学管理理论可能仍然适用。

-

管理专业性:管理者应该清楚,对于不同类型的工作,管理方法也应该有所不同。要求员工既听话照做又要求自主创造,这种矛盾的要求是不专业的。

总之,咖啡间在现代工作中扮演着复杂的角色,它既可以是员工放松和交流的场所,也可以是创意和团队合作的发生地。关键在于管理者如何平衡员工的工作与休息,以及如何正确地引导和评估员工的表现。

抓考勤,不是解决问题的根本

彼得·德鲁克(Peter Drucker)的管理理念确实为现代管理提供了重要的指导原则。他强调,管理的目的不是简单地规范、指挥、约束、监督和控制员工,而是应该通过以下方式来提升组织的效能:

- 设定清晰的目标:确保员工明白他们需要达成的目标,这样他们才能有所方向,集中精力。

- 充分沟通:与员工进行有效沟通,确保他们理解目标,并能够就如何实现目标提供反馈和建议。

- 培养员工:通过培训和职业发展来提升员工的能力,使他们能够更好地完成工作。

- 授权:给予员工足够的自主权,让他们在工作中做出决策,这样可以提高他们的参与感和责任感。

- 激励员工:通过认可和奖励员工的成就来激励他们,而不是通过惩罚或严格的监督。

如您所指出的,当企业缺乏明确的任务、目标和衡量指标时,管理者往往会倾向于过度关注员工的行为,而不是结果。这种行为管理的方法是过时且效率低下的。

在中国的许多企业中,由于快速的经济增长,一些企业可能在没有坚实管理基础的情况下取得了成功,这导致了对管理重要性的忽视。然而,当市场环境变得严峻时,这些企业就会因为管理不善而遇到问题。

在这种背景下,一些企业试图通过严格监控员工的日常行为,如考勤打卡、监视电脑屏幕、检查手机电量等,来解决问题。这些做法不仅侵犯了员工的隐私,而且往往无法解决根本问题,反而可能导致员工士气低落、创造力下降和人才流失。

“一个公司的垮掉,始于抓考勤”这句话反映了一种观点,即过度关注表面的行为而忽视实质性的管理问题,是导致企业衰败的原因之一。考勤管理本身是必要的,但如果不将其作为更广泛绩效管理体系的一部分,而是作为主要的或唯一的管理手段,那么它就会成为企业失败的诱因。真正的管理应该关注如何通过激励和赋能员工来实现组织的目标。